【職場復帰を目指す】

職場におけるメンタルヘルスケア

-事業者・上司の方へ-

働く人の約6割が仕事で強いストレスや不安を感じているといわれ、メンタルヘルス上の理由で連続1カ月以上休業または退職した方のいる事業所は8.1%※にのぼります。過度のストレスは働く人のメンタルヘルスに悪影響を及ぼすだけでなく、生産性を低下させたり事故を引き起こしたりする危険性があり、職場におけるメンタルヘルス対策は大きな課題となっています。ここでは働く人たちが元気に就労を続けられるよう、事業者や上司の方々に知っておいて欲しい職場におけるメンタルヘルスケアの基本についてまとめています。

※

厚生労働省 独立行政法人労働者健康福祉機構『改訂 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引』、2013年より

メンタルヘルスケアの基本 -4つのケア-

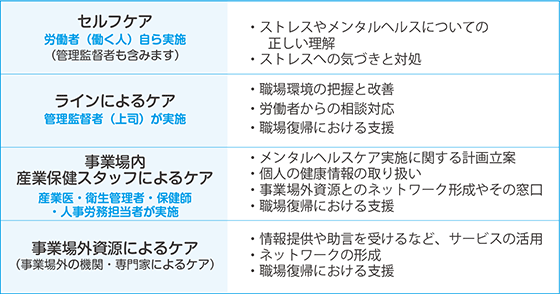

働く人が受けるストレスはさまざまです。職場での人間関係や仕事上の問題によるストレスもあれば、家庭や健康といったプライベートな問題によるストレスもあります。メンタルヘルスケアの第一歩は働く人自らがストレスに気づいて対処する「セルフケア」ですが、職場のストレス要因には仕事の量や質、労働時間、責任など、働く人自身の力だけでは対処できないものもあります。そのため、事業者による組織的で計画的なメンタルヘルスケア対策として、下記の4つのケアを継続的に実施することが求められます。

労働者50人未満の小規模事業場では、事業場内産業保健スタッフを確保することは難しいものです。まずはセルフケアとラインによるケアを中心に、できることから取り組むことが大切です。小規模事業場のメンタルヘルスケア対策については、各都道府県に設置されている「産業保健総合支援センター」に相談してみましょう。

|

精神科専門 産業医からの ワンポイント・アドバイス 1 |

|---|

|

安全配慮義務 雇用主には仕事の対価として賃金を支払う義務がありますが、これと同じ重要な義務として「安全配慮義務」があります。仕事を指示する上でこの配慮を怠ると法律上の違反行為とみなされます。 ここでいう「安全」には、身心を守り、健康を守るという2つの目標があります。しかし、健康問題やメンタルヘルス関連問題は医学や医療の専門家でないとわからないことがたくさんあります。そこで、「産業医」の資格をもつ医師に専門家の立場からサポートやアドバイスを得ながら、就業規則に即して職場の安全配慮義務を的確に実行することが基本となります。法律上、職場は産業医の提言をしっかりと尊重しなければなりません。 |

「精神科専門 産業医からのワンポイント・アドバイス」

解説:神山 昭男 先生

医療法人社団

桜メデイスン

理事長

有楽町桜クリニック ・

産業保健サポートセンター

http://www.yurakucho-sakura-clinic.com/

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1

有楽町電気ビル南館758区