01

驚きを引きずらず、

冷静な対処を心がけましょう

過剰に反応せず、

落ち着いて不安や不快の原因を探りましょう

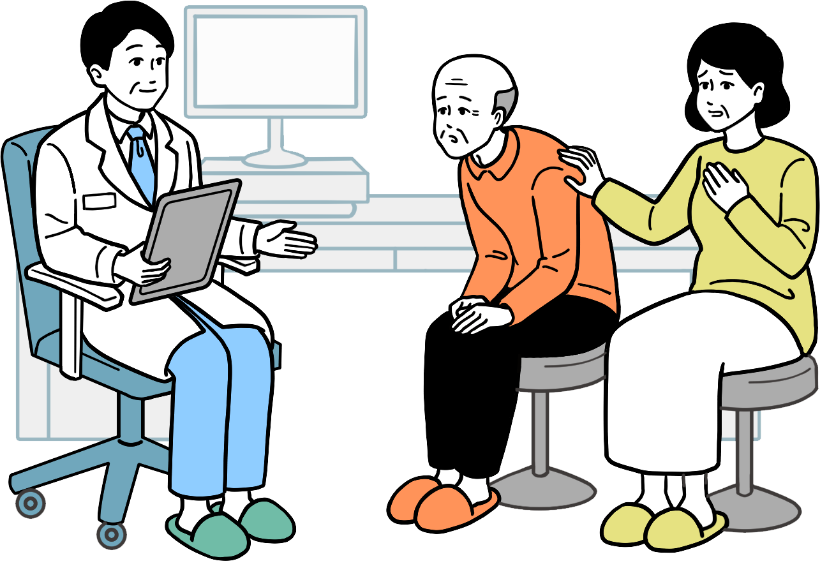

認知症の方が突然大きな声を出すと、家族は驚いたり戸惑ったりするものです。このとき、驚いても過剰に反応せず、落ち着いた態度で接することが大切です。認知症の方は、相手の表情や声の調子に敏感で、家族が動揺して声を荒げると、不安を感じてしまうことがあります。

たとえば、こちらに示した例のように、入れ歯が合わなくて痛いなどといった身体的な不快感が、思わず大きな声となって表れてしまう場合があります。突然の大きな声に驚いてしまうことは自然な反応ですが、「もしかして、どこか痛いのかもしれない」「何か困っているのかな」と一歩立ち止まり、背景にある理由を考える姿勢が大切です。

02

日々の生活の中で、

体の不快感に気づきましょう

不快感のサインを見逃さないためには日々の触れ合いが気づきのカギに

こうした大きな声の裏にある体の痛みや不快感について、介護する方が日々の関わりの中で気づいてあげることがとても重要です。

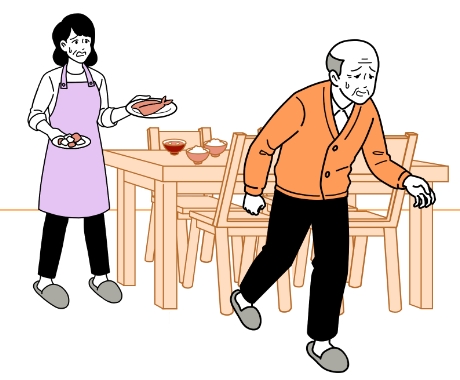

特に高齢の方では、何らかの不快感や痛みを抱えている場合も少なくありません。よく見られる不快感としては、入れ歯の違和感のほか、便秘やお腹の張り、尿意や膀胱の不快感、皮膚の乾燥、湿疹、かゆみ、関節や筋肉の痛みなどが挙げられます。たとえば、入れ歯の違和感があると、食事を嫌がったり、口元を頻繁に触るしぐさが見られることがあります。また、歩くのを嫌がったり、足をかばうような動作がある場合は、膝や腰に痛みなどを感じている可能性があります。「足の動きが気になるけど、どこか痛いの?」など、優しい口調で体の場所を具体的に示しながら聞くとよいでしょう。

さらに、着替えや入浴のタイミングで、皮膚や体の状態・動きを確認する習慣をつけると、ちょっとした変化にも気づきやすくなります。

03

小さな変化を記録して、

主治医に相談しましょう

「いつ・どこで・どんな様子だったか」をメモしておきましょう

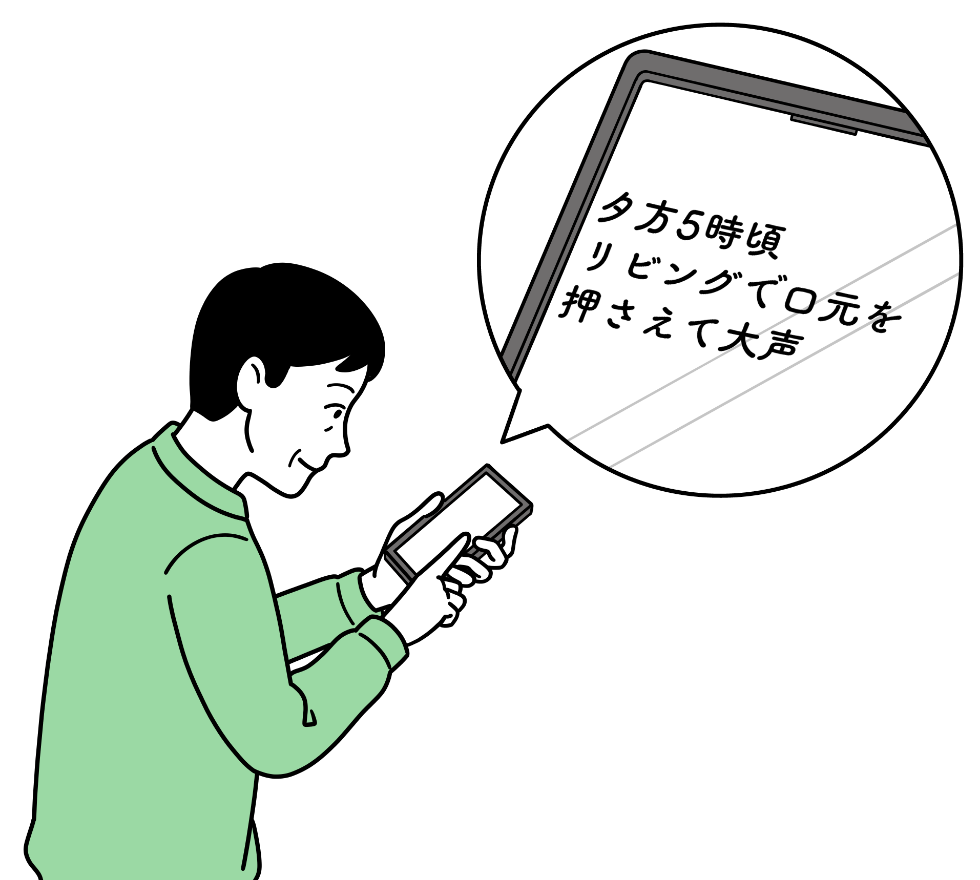

認知症の方が突然大声を出す原因は、体の痛みや不快感だけとは限りません。たとえば、部屋にひとりでいる寂しさや、慣れない場所への不安など、心理的な要因が関係していることもあります。こうした心のサインは体の違和感とは異なり、表情や反応など、ささいな変化としてあらわれることがあります。

「なんとなく落ち着きがない」「呼びかけに対する反応が鈍い」といった様子も、不安のサインである可能性があります。心理的な要因に気づくには、「何かがいつもと違う」という直感を大切にし、それを見逃さないことが重要です。違和感を覚えたら、「いつ・どこで・どんな様子だったか」をメモしておくとよいでしょう。そうした記録は、認知症の方の心身の変化を理解する手がかりとなり、主治医への相談の際にも役立ちます。また、穏やかなときの様子を日頃から観察し、記録しておくことも大切です。そうすることで、変化があった際に比較しやすくなり、早期に対応することが可能になります。「これくらいで相談していいのかな」と迷わず、小さな変化こそ早めに伝えてください。

ただし、ここに挙げた出来事は一例に過ぎません。理由や対処法は一様ではありませんので、認知症の方それぞれの状況や気持ちに応じて、柔軟に対応することが重要です。

解決の糸口は、

主治医への相談から

こちらにご紹介した症状および対処法は一例であり、すべての方に当てはまるわけではありません。個別の状況に応じた対処法は異なりますので、このような症状でお困りの方は、ぜひ主治医に相談してください。

主治医に相談する際のポイントをまとめた、こちらの「相談シート」をぜひ活用してください。

-

突然叩く・つねる

詳細をみる

タッチして見る

-

悪態をつく・

理不尽に責める詳細をみる

タッチして見る

-

記憶障害

(何をしたか/しなかったか忘れる)詳細をみる

タッチして見る

-

見当識障害

(いつ・どこ・誰がわからない)詳細をみる

タッチして見る

-

独り歩き(徘徊)

詳細をみる

タッチして見る

-

物を盗られたなどと妄想にこだわる

詳細をみる

タッチして見る

-

夜中に何度も目が覚める

詳細をみる

タッチして見る

-

デイサービスに行きたがらない

詳細をみる

タッチして見る

-

病院に行きたがらない

詳細をみる

タッチして見る

-

何度も同じことを要求する

詳細をみる

タッチして見る

-

いつも不安げで落ち着きがない

詳細をみる

タッチして見る

-

家電・家具を壊してしまう

詳細をみる

タッチして見る

-

トイレ以外で用を足してしまう

詳細をみる

タッチして見る

-

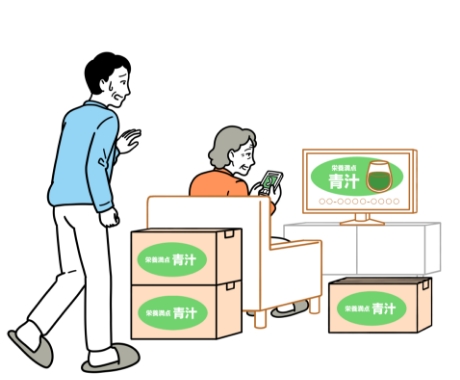

何度も同じ商品を買ってしまう

詳細をみる

タッチして見る

-

絶望感から孤立

詳細をみる

タッチして見る