01

日々のコミュニケーションを通じて

嫌がる理由を探りましょう

何か別の作業をして、緊張感がほぐれているときに聞き出すのもよいでしょう

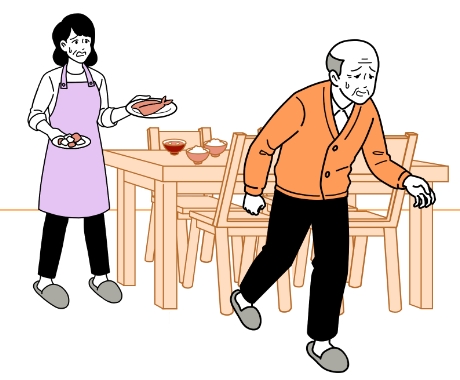

認知症が疑われる場合に病院に行きたがらない理由としては、自分が病気だと認めたくないことや、病気が発覚することへのおそれ、体調や気分の変化など、さまざまです。これらの理由を把握するためには、ご本人の気持ちや状況を丁寧に観察しながら原因を探ることが大切です。

ただし、こうした場面では、当人は周囲の人の表情や態度に敏感になっているかもしれません。焦って無理に理由を聞き出そうとすると、不安や抵抗感が大きくなる可能性があるため、落ち着いた口調で話しかけ、気持ちを受け止める姿勢を心がけましょう。たとえば、「先生に何か言われるのが心配?」といった形で、日常会話の中で少しずつ理由を探るとよいでしょう。

また、話しやすい環境づくりも重要です。たとえば、夕方にご本人の不安が強くなる傾向がある場合はその時間を避け、リラックスしているときや昼間の穏やかな時間帯に話をするのが効果的です。一緒に散歩をしたり、洗濯物を畳むといった軽い作業をしながら話すと、緊張がほぐれて本音が出やすくなることもあります。日々のコミュニケーションを通じて、少しずつ病院を嫌がる理由を探っていきましょう。

02

受診する理由を家族に置き換えてみましょう

自分が認知症であると診断されることには抵抗感があるもの。でもそれが家族のためなら?

こちらに示した例のように、認知症だと認めたくない気持ちと病気が発覚することへの不安がある場合では、認知症の診断のために病院に行くことを直接伝えると、抵抗感が強まることがあります。そのため、「もの忘れが増えているのは年齢のせいかもしれないね。健康診断を一緒に受けてみようか」といった形で、「認知症」という言葉を使わず、あくまでも一般的な健康チェックとして受診を提案するとよいでしょう。一緒に受診することを強調すると、安心感を与えることもできます。

また、こうした声かけは「誰が話すか」も重要です。たとえば、普段から穏やかに接している人や信頼している人など、安心できる相手からの声かけが効果的です。どのような人が適しているかは、その方の性格や関係性によって異なるため、日頃の様子をよく観察しながら判断しましょう。

さらに、受診の理由を「自分のため」ではなく、「家族のため」として伝える方法もあります。「病院の先生に確認してもらえたら私も安心だから」と言うことで、心理的なハードルを下げることができます。病院に行くことを「家族のため」と置き換えることで、受診への抵抗感を和らげる効果が期待できます。

受診する際は、まずはかかりつけ医に相談することをおすすめします。初めての病院よりも行き慣れたかかりつけ医の方が安心しやすく、自然な形で健康相談や診察を受けられます。そのとき、「認知症の検査だと強く抵抗する可能性があるため、健康診断という形で対応してほしい」と事前に伝えておくと、医師も配慮しやすくなります。たとえば、受付に手紙などで事情を伝えておくと、スムーズに対応できるためおすすめです。

ただし、ここに挙げた方法は一例にすぎません。ご本人の状況や気持ちは個々に異なるため、その方に合った対応を見つけることが大切です。家族や介護者が寄り添いながら、ご本人の気持ちを尊重し、個別の対応を工夫することが重要です。

03

地域包括支援センターのサポートを活用しましょう

地域包括支援センターのスタッフは行動や気持ちを観察し、病院を嫌がる理由を探ることもできます

ご本人の気持ちを尊重しながら受診を促す場合、家族だけで対応しようとしても難しいこともあります。そのようなときは、各市区町村に設置されている地域包括支援センターに相談してみてはいかがでしょうか。地域包括支援センター*には社会福祉士や保健師などの専門スタッフが在籍しており、認知症に関する相談を無料で受け付けています。相談を受けた専門スタッフは、ご本人と家族の橋渡し役として受診を嫌がる理由を一緒に探ったり、必要に応じて医療機関を紹介するなどの支援を行います。地域包括支援センターの支援を受けることで、家族の負担は軽減します。

*地域包括支援センター:高齢者の介護・医療・保健・福祉に関する総合窓口です。

お住いの地域包括支援センターについてなど、詳しく知りたい方はこちら

解決の糸口は、

主治医への相談から

こちらにご紹介した症状および対処法は一例であり、すべての方に当てはまるわけではありません。個別の状況に応じた対処法は異なりますので、このような症状でお困りの方は、ぜひ主治医に相談してください。

主治医に相談する際のポイントをまとめた、こちらの「相談シート」をぜひ活用してください。

-

突然叩く・つねる

詳細をみる

タッチして見る

-

悪態をつく・

理不尽に責める詳細をみる

タッチして見る

-

記憶障害

(何をしたか/しなかったか忘れる)詳細をみる

タッチして見る

-

見当識障害

(いつ・どこ・誰がわからない)詳細をみる

タッチして見る

-

独り歩き(徘徊)

詳細をみる

タッチして見る

-

物を盗られたなどと妄想にこだわる

詳細をみる

タッチして見る

-

夜中に何度も目が覚める

詳細をみる

タッチして見る

-

デイサービスに行きたがらない

詳細をみる

タッチして見る

-

何度も同じことを要求する

詳細をみる

タッチして見る

-

いつも不安げで落ち着きがない

詳細をみる

タッチして見る

-

家電・家具を壊してしまう

詳細をみる

タッチして見る

-

トイレ以外で用を足してしまう

詳細をみる

タッチして見る

-

突然大声で叫んでしまう

詳細をみる

タッチして見る

-

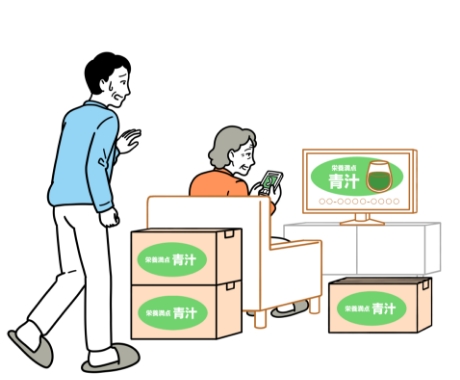

何度も同じ商品を買ってしまう

詳細をみる

タッチして見る

-

絶望感から孤立

詳細をみる

タッチして見る